今年も”エリアマネジメント研究交流会”開催します!

エリアマネジメント研究交流会の第4回を今年度も開催致します。

「エリアマネジメント研究交流会」は、全国エリアマネジメントネットワーク、UDCネットワークの2者による実行委員会で運営しており、エリアマネジメント研究の深化、すそ野の拡大、研究者と実務者の意見交換・交流の場の提供を目的としています。

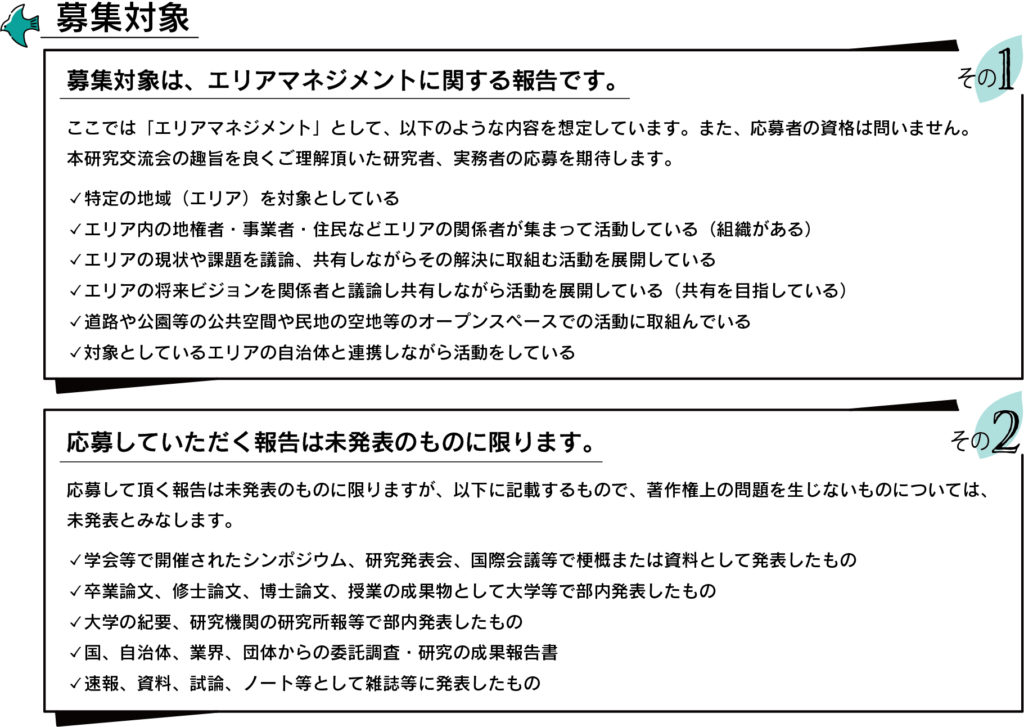

本研究交流会では、エリアマネジメントに関する調査、研究や実践について広く発表者を募り、研究者同士、研究者と実務者での議論を通じて、エリアマネジメントの役割や価値・評価、実践知等についての知見を深め、共有していきたいと考えております。

今年は6月29日開催です。

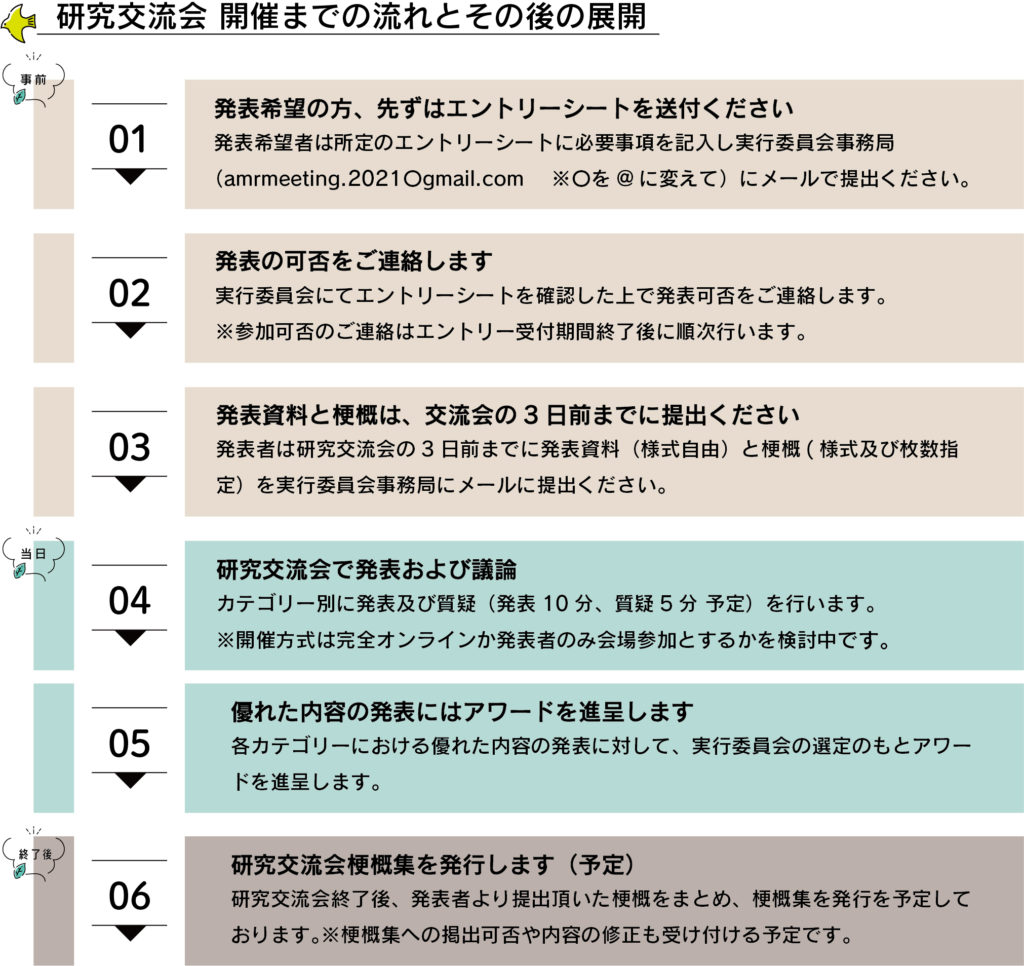

第4回として2024年6月29日(土)に開催することと致しました。5月より発表者の募集を行いますので奮ってご参加ください。本研究交流会は、出来るだけ多くの発表が行われるよう厳格な審査等は行いません。また、一定の結論や独創性、先駆性を求めるものでもありません。着手したばかりの調査、研究でも広く受け付けますので、よろしくお願いいたします。

※開催方式につきましては、「発表者及び実行委員会のみ会場参加にてオンライン配信」を想定しております。

▼研究会に関する詳細及び研究交流会へのエントリーについては、下記資料をダウンロードください。▼

☛ ダウンロード 【ご案内】エリアマネジメント研究交流会第4回について

☛ ダウンロード 【ES】エリアマネジメント研究交流会第4回_エントリーシート

研究交流会 第3回について

昨年7月1日に第3回を開催した研究交流会では21件の発表がありました。第3回のアワード受賞者については以下のページをご確認ください。 第3回の梗概集もダウンロード頂けます。

エリアマネジメント研究交流会について

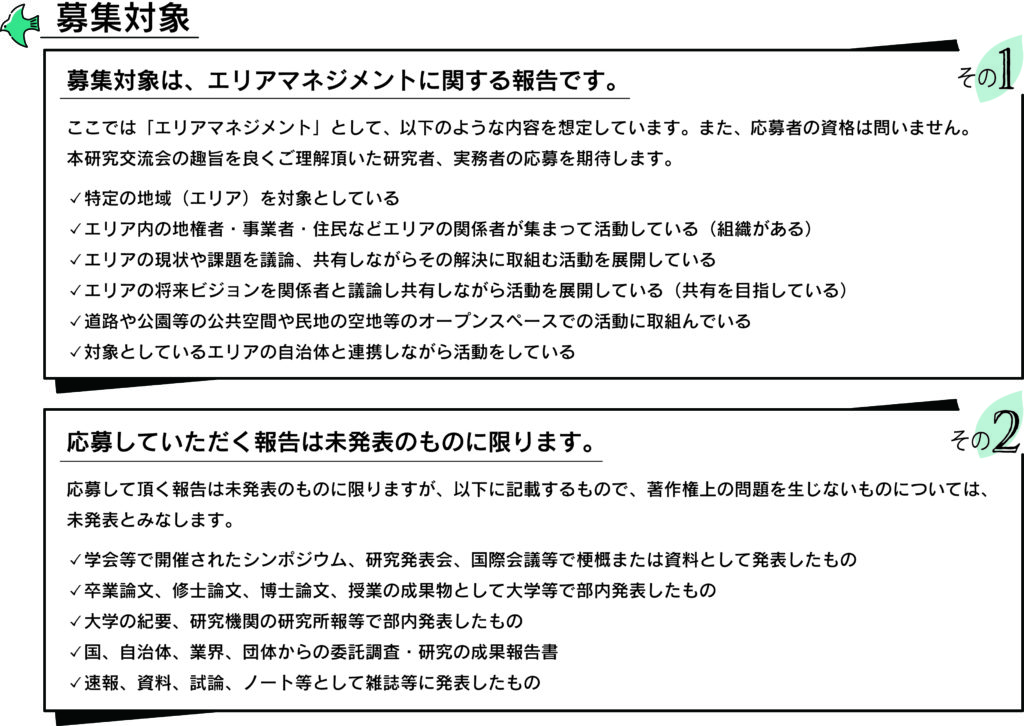

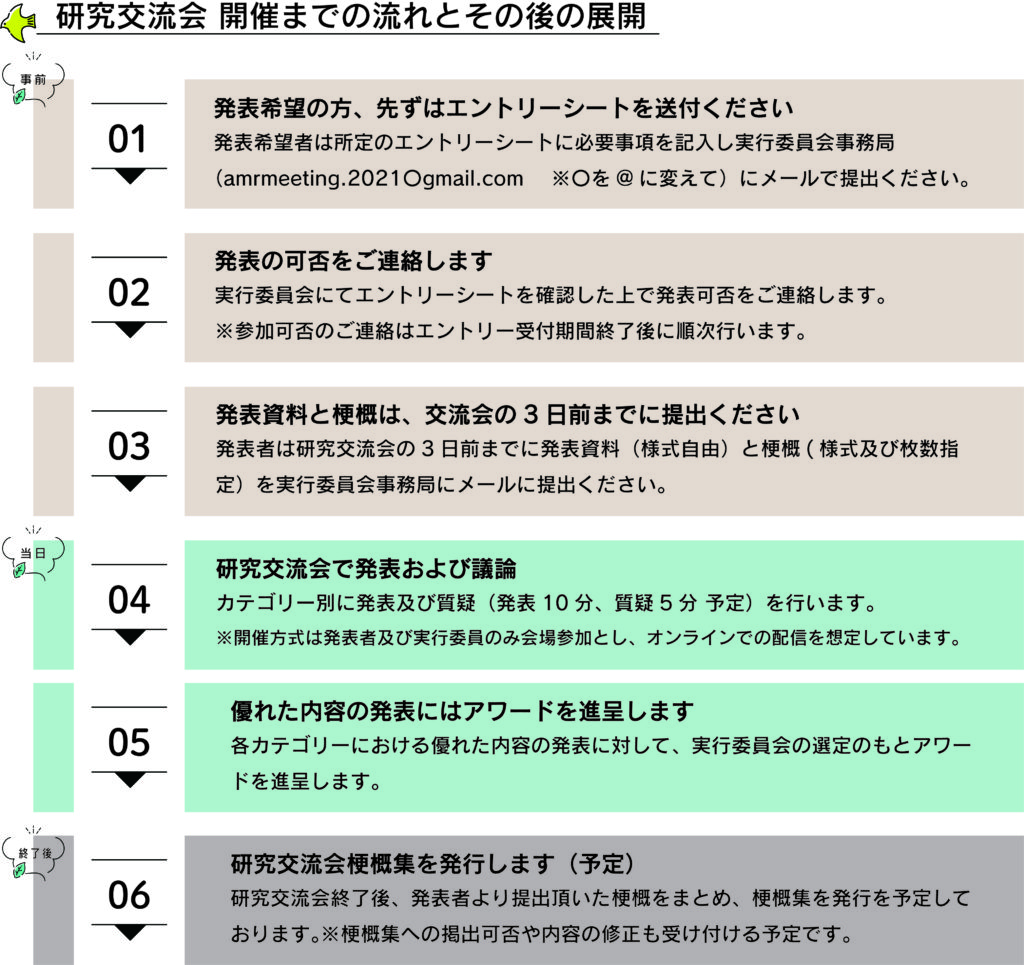

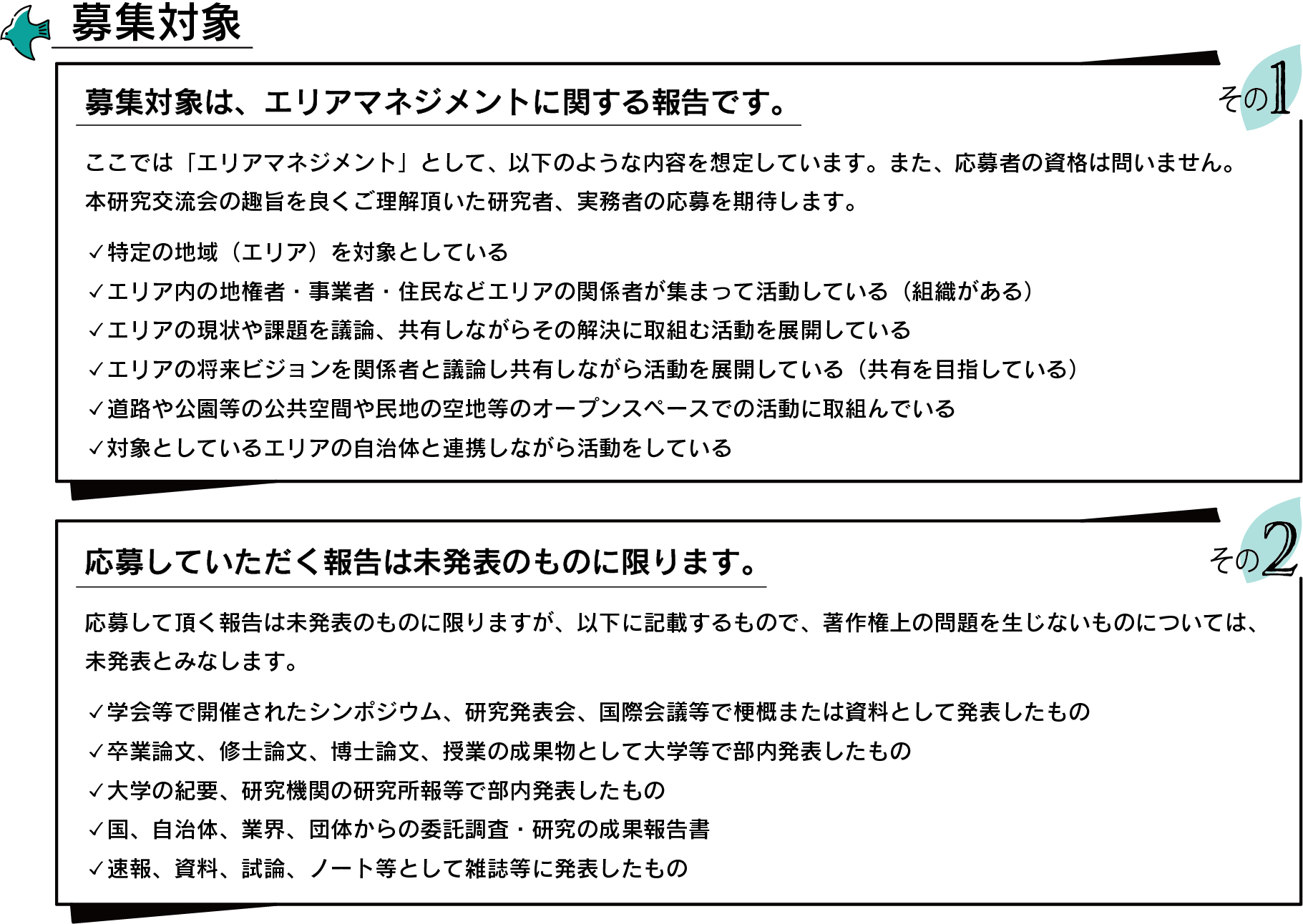

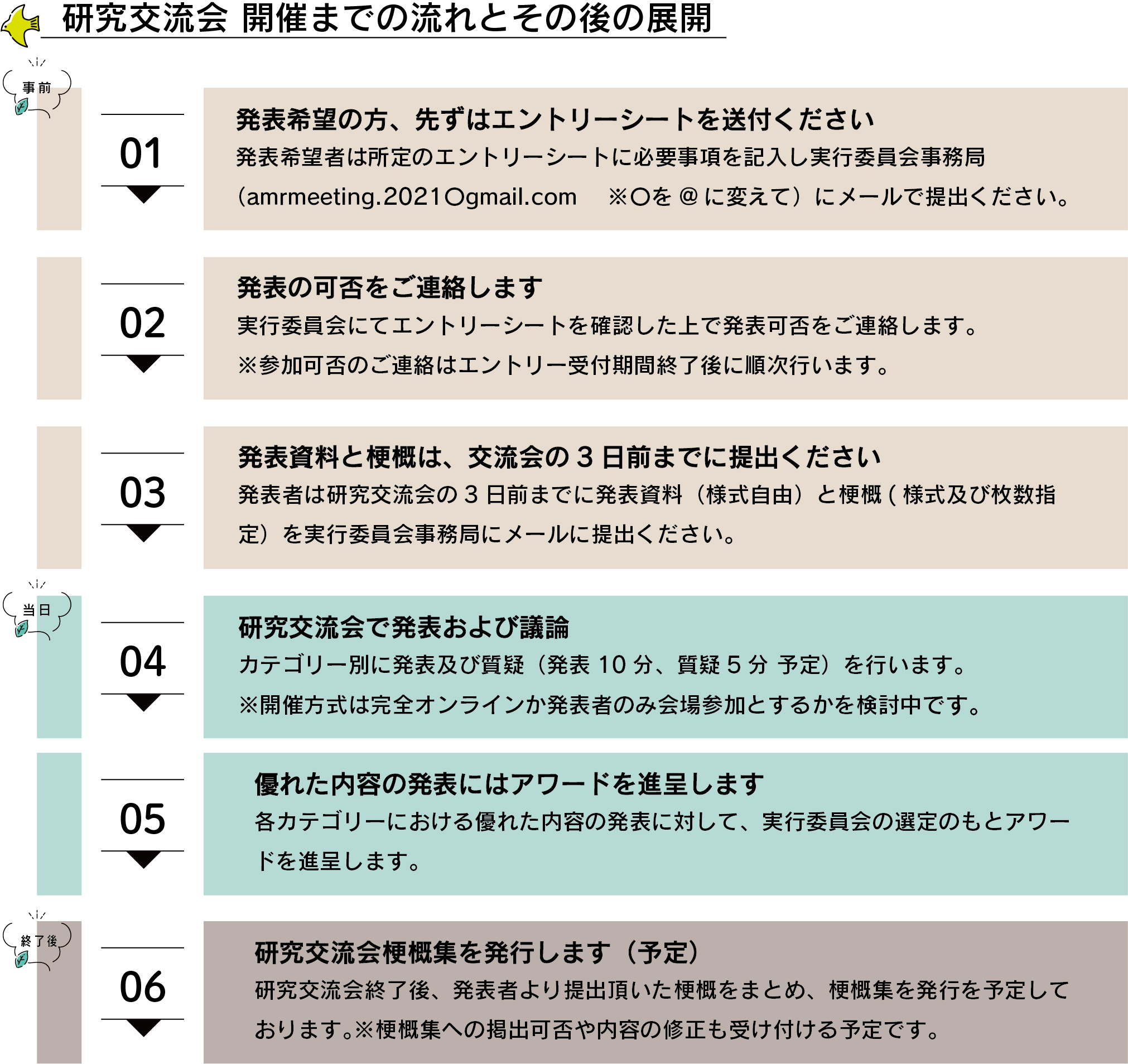

研究交流会にエントリーされる方は、下記をご確認ください。